10月19日上午,中国水科院第十六届青年学术交流会闭幕。中国工程院院士陈厚群、王浩,中国水科院院长彭静,院三级职员、中国大坝工程学会副理事长兼秘书长汪小刚,副院长王建华、李锦秀,纪委书记宋树芳,副院长刘毅,工会主席尤建青,总会计师张向东,总工程师彭文启出席闭幕式。副院长丁留谦主持会议。

闭幕式现场

闭幕式上,王建华作总结讲话。他对本次交流会的成功举办给予充分肯定。他指出,本次会议创新办会方式,参与人数、学科交叉、学术水平、会议形式均达到新高度,为解决复杂水问题提供了新的视角和方法,将对相关领域的研究产生深远的影响。新质生产力作为推动经济社会发展的新引擎,正在深刻改变着世界的发展格局。青年是最富活力和创新的群体,是生成新质生产力的重要主体。期待下一届交流会能涌现出更多的优秀青年和优秀成果。

本届会议评选出专业报告一等奖5名、二等奖10名、三等奖19名、优秀报告奖25名;特色报告特别奖3名、优胜奖16名、优秀报告奖14名。通过竞争演讲与专家投票,确定了中国水科院水力学所为下一届青年学术交流会承办单位。

交流会上,青年学者汇报了最新的学术和科研成果,经30余名专家学者的严格评审和细致筛选,在专业会场评选出了10个专业报告,在特色会场中评选出了3个展示报告。

专业报告和展示报告简介如下:

专业报告

汇报人:水利所 莫彦

自动冲洗黄河水滴灌系统水力计算模型与优化布置

论文作者:高浩,莫彦*,王建东,仵峰,高妮,龚时宏

引黄滴灌是推动黄河流域农业节水增产的关键技术。自动冲洗阀安装在毛管末端,可实现管道泥沙定期自动排出,延长黄河水滴灌系统使用寿命。本文构建了一种自动冲洗滴灌系统水力计算模型(AFDM),用于引黄滴灌系统首部和冲洗阀的选型配套及管网优化布置。利用水力性能实测结果对AFDM参数进行率定和验证,模拟精度较高(nRMSE=4.92~5.98%)。对于内蒙古河套灌区1620亩的引黄滴灌葵花工程,基于AFDM研究了3个冲洗阀规格和4种布局模式下滴灌系统水力性能响应规律。综合考虑管网冲沙流速、冲洗阀自动启闭特征压力及投资运行成本,提出一个冲洗阀控制5根滴灌管的优化配套模式,既能保证黄河水滴灌冲洗效果,又能降低冲洗设备新增投资。

汇报人:水资源所 周毓彦

气候与水资源变化对南水北调西线工程的影响研究

报告来源:水资源所课题组

南水北调西线工程是国家水网主骨架的重要组成,其水源区位于青藏高原东部,受气候变化影响,水源区水资源总量、构成和分布发生深刻改变,本研究针对西线工程水源区气候与水资源变化特征及其对工程的影响,综合利用全球气候模式、分布式水文模型、基流分割模型、重力卫星信号解译、Budyko模型等技术方法,系统揭示了西线工程水源区降水、气温等要素的历史变化规律,预估了未来变化趋势,解析了水源区水资源变化的规律和驱动机制,分析了气候变化下水源区径流及其组分的趋势性和阶段性特征。在此基础上,利用多维Copula函数分析了长江黄河上游源区来水的丰枯遭遇概率及其对气候变化的响应特征。

汇报人:牧科所 张铁刚

毛乌素沙地旱柳和小叶杨水分利用策略

论文作者:张铁钢,翟巧婷,郭建英,珊丹,要振宇

水分是干旱半干旱地区植被生长的主要限制因子。为了明确毛乌素沙地旱柳和小叶杨的蒸腾耗水过程及其水分利用策略,通过分析两种植物木质部水和各潜在水源的氢氧同位素组成特征,采用MixSIAR模型定量研究旱柳和小叶杨对各潜在水源利用比例的动态变化。结果表明:光合有效辐射和土壤水分是影响旱柳和小叶杨月平均液流速率的主要因子,生长季旱柳和小叶杨蒸腾耗水量分别为1656.24L和5030.68L,6-8月份是旱柳和小叶杨蒸腾耗水的关键时期,占全期耗水的80%以上。5-7月,旱柳和小叶杨对浅层土壤水的利用率分别维持在26.6%-28.2%和25.9%-28.8%,其次为对地下水的利用,其比例分别为26.4%-27.4%和24.5%-26.6%,随着8、9月降水增多,旱柳和小叶杨对浅层土壤水的利用比例最高增加至60.1%和52.1%。当受到干旱胁迫时,旱柳和小叶杨通过提高自身水分利用效率利用深层土壤水。研究成果能够为毛乌素沙地植被建设和水资源保护提供科学依据。

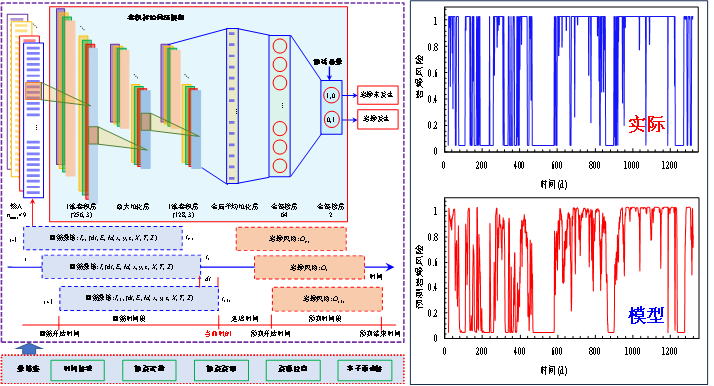

汇报人:岩土所 胡晶

基于微震特征参数的秦岭隧洞岩爆实时预测模型

论文作者:胡晶,刘慎,陈祖煜

岩爆是深埋隧洞施工中的主要灾害之一,岩爆机理被称为“世界性科学难题”,岩爆的时间预测极具挑战,微震监测是岩爆短期预测的重要方法。为了解决相关预测主要依靠经验的问题,本文基于引汉济渭工程秦岭隧洞,建立了目前监测时间最长、数据量最大、数据信息最丰富的微震监测及岩爆事件记录的机器学习样本库。采用卷积神经网络方法,综合考虑微震“时、空、强”等特征参数及掌子面的相对位置,建立了岩爆实时预测模型。该模型预测准确率超过83%,达到了现场工程师的预测水平。模型在未输入人类知识的前提下,掌握了微震事件分布特征、掌子面相对位置等因素对岩爆可能性的影响规律,为岩爆实时预测提供了一种技术途径。

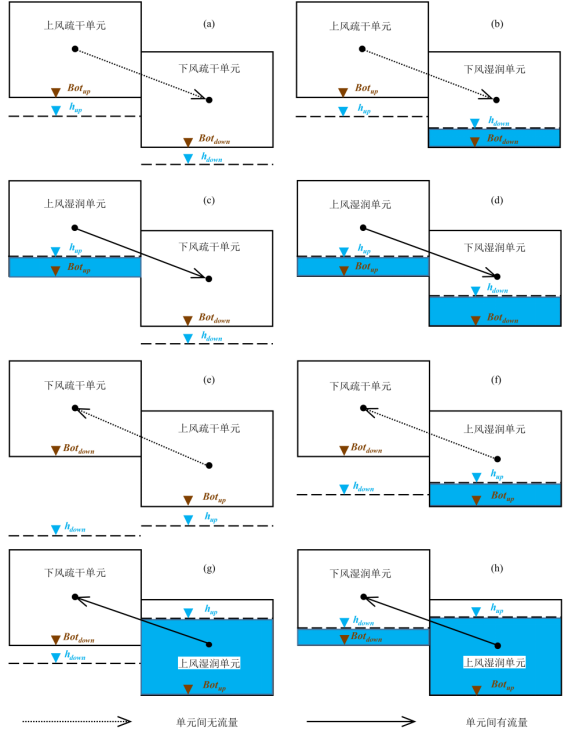

汇报人:水资源所 陆文

基于Picard迭代的地下水模型单元疏干-湿润转化模拟新算法

论文作者:陆垂裕,陆文*,孙青言,何鑫,严聆嘉,秦韬,吴初,韩尚麒,吴镇江,吴委尘

在地下水模型中,经常遭遇网格单元的疏干-湿润转化,目前各种“干-湿转化”模拟算法无法兼顾模拟精度和模拟收敛性,且容易导致模拟结果失真。具有二阶计算精度的MODFLOW-2005模型采用了经验试算法,缺点是在网格单元大量疏干时仍存在收敛性问题。MODFLOW-NWT模型采用上风格式和牛顿迭代法,能够保证“干-湿转化”模拟的收敛性,然而上风格式只有一阶计算精度,同时牛顿迭代法实现起来也较为复杂。本文提出了一种新的“基于Picard迭代的全有效单元法”,该方法既具有二阶计算精度,也避免了模拟结果失真,同时仅需要在简便的Picard迭代法下即可保证很好的收敛性。在算法讨论之外,通过几个典型算例,验证了全有效单元法的实用性。

汇报人:泥沙所 殷小琳

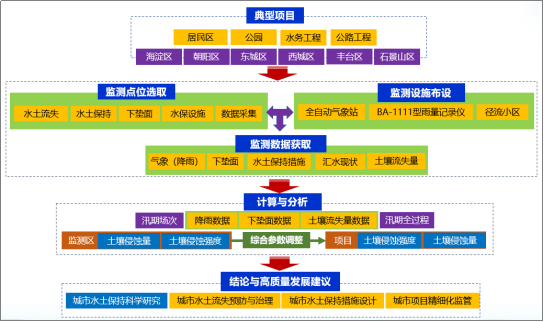

城市水土流失特征与建成区土壤侵蚀量定量估算

论文作者:殷小琳,李永福,张永娥,刘卉芳,成晨

近年来,随着城镇化的快速发展,城市水土流失问题日益显著。城市水土流失可引起管道淤积、风沙扬尘、水源污染、环境破坏等诸多危害,已成为新时代水土保持高质量发展面临的一个重大问题。当前,对于城市在建项目水土流失研究较多,但针对城市建成区的水土流失研究较少,尤其对于城市建成区水土流失定量估算方面几近空白。本文以北京海淀区等六区已建成的居民区、公园、水务工程等为研究对象,系统分析建成区雨季水土流失特征,并以实测水土流失数据为基础,通过综合调整参数的研究设置,提出了适用于城市建成区的水土流失量定量估算方法,旨在为城市水土保持科学研究、城市水土流失预防与治理、城市水土保持设施设计和精细化监管提供参考。

汇报人:减灾中心 王刚

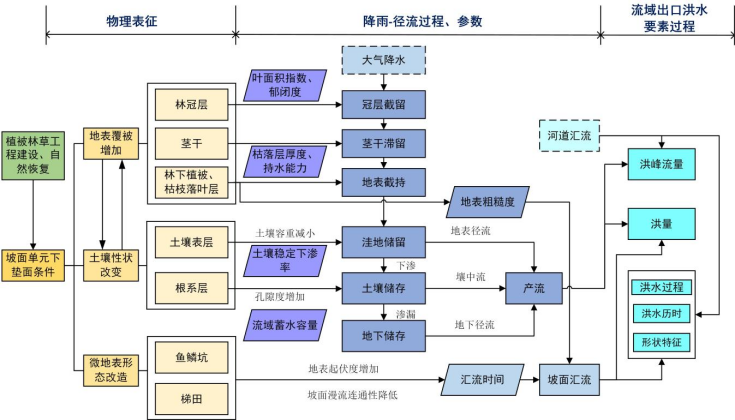

紫荆关流域生态建设对洪水影响的定量评估

论文作者:吴楠,王刚*,赵丽平,严登华,任明磊,姜晓明

系统认识流域生态建设化对水文过程调控机制,是有效开展流域管理和生态保护的关键。选取紫荆关流域1971-2013年35场典型场次洪水过程,基于垂向混合产流机制构建了流域水文模型,定量评价了下垫面变化对产汇流参数的影响以及生态建设对洪水的调节能力,揭示了流域生态建设对水文过程调控机制。紫荆关流域年最大场次洪水洪峰洪量均出现明显的减小趋势,并在1998年左右发生突变。以1998年为界,流域稳定下渗率增大60%,流域平均蓄水容量增加3.0%。对于5年一遇以下洪水,下垫面变化致使洪峰和洪量平均减少分别为8.0%和13.7%;5年一遇以上洪水,洪峰和洪量的平均减少分别为5.6%和9.1%。对于200m3/s以上较大量级洪水,对于单峰洪水的影响较大,而对于多峰洪水的影响较小。

汇报人:水利所 陶园

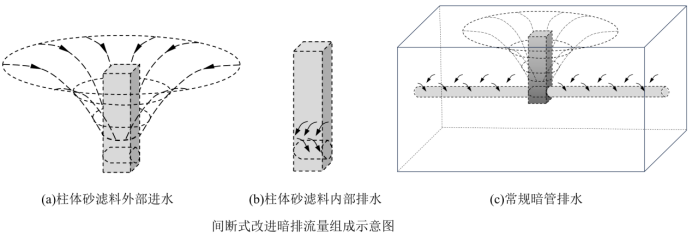

间断式改进暗管排水流量的计算方法

论文作者:金铭锐,陶园*,王少丽,管孝艳

为应对涝渍灾害频发、耕地资源紧缺的问题,提出一种排水流量较大、占用耕地较少的间断式改进暗管排水结构。不同于常规暗管渗流可以简化为二维平面,间断式改进暗管在排水过程中会形成相对复杂的三维绕流,基于沙金煊非完整井排水流量公式和常规暗管排水流量计算公式,提出了地表无积水情况下间断式改进暗管排水流量的简化计算方法,结合田间试验和数值模拟进行验证。结果表明,提出的间断式改进暗管排水流量的理论计算方法合理可行,理论计算值与田间试验实测值、模型模拟值的平均相对误差分别为7.46%和-2.84%;同时间断式改进暗管排水流量计算方法在壤土、粉土中均适用。研究结果可为丰富农田排水理论和暗管工程建设提供思路与参考。

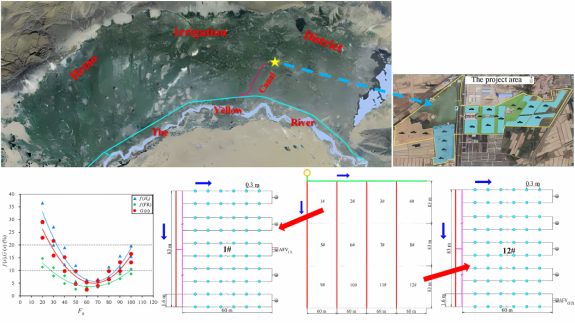

汇报人:中水科 李松涛

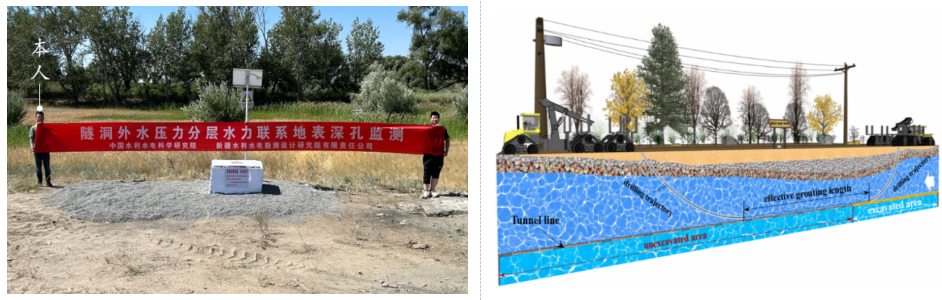

富水地层水力联系与隧洞突涌水灾害及地表定向钻注防治技术研究

论文作者:李松涛,王玉杰

针对富水地层水力联系认识不清、深埋隧洞围岩突涌水灾害防控难等难题,通过大量现场试验与理论模型构建,对原岩水力传导路径、围岩渗透特性、注浆渗控机制及防治技术等进行系统探究。结论如下:搭建地层深孔水力联系智能无线监测平台,实现了对区域地层渗透与联通特性的实时感知,探明不同埋深条件下地层间水力传导特征;开展隧洞围岩钻孔压水试验,制定了单孔分段渗压计埋设实施方案,解决传统单孔分段测试存在的串漏水的问题,明确了围岩渗透特性及渗压分布规律;提出并验证了地表超长定向钻注防治技术的适应性和有效性。

汇报人:水电中心 闫玮烁

基于图像识别技术的自密实混凝土静态离析研究

论文作者:闫玮烁

混凝土离析问题一直是施工过程的关注重点,而粗骨料在砂浆中的运动及分布则是引起新拌混凝土离析的核心要素。本研究针对混凝土离析问题展开,基于混凝土剖切试验,开发了骨料图像识别算法,实现了对混凝土剖切面骨料的自动识别、几何参数计算及分布特征统计。同时,考虑骨料级配的多样性、粒径的差异性以及砂浆流变行为的复杂性,对比分析了骨料级配、骨料最大粒径、砂浆流变性能等因素对混凝土中骨料运动方式及分布规律的影响,从细观层面揭示了混凝土离析问题的产生机理,为优化混凝土性能、延长建筑物使用寿命提供理论基础,为工程实践中的材料设计与应用提供科学依据。

展示报告

汇报人:生态环境所 李姗泽

Nitrogen fixation of Cyndon dactylon: a possible strategy coping with long-term flooding in the Three Gorges Reservoir

论文作者:Shanze Li, Jie Wen, Yufei Bao, Yuchun Wang

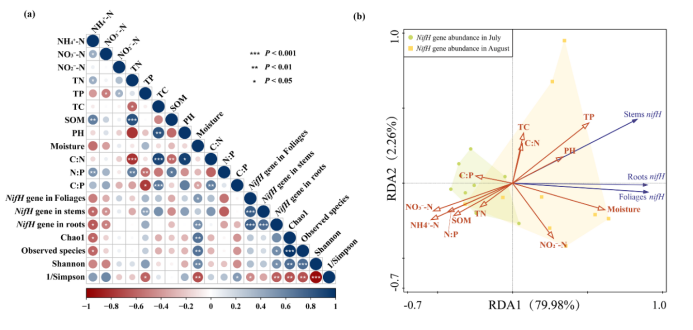

The Three Gorges Reservoir (TGR) is one of the largest hydropower projects around the world which greatly alters the ecological function of the original ecosystem. The riparian zone of TGR is subject to a frequent fluctuation of water level, leading to severe nitrogen loss by leaching. Cyndon dactylon, a perennial stress tolerant plant, is one of the dominant plant species in the riparian zone of TGR. The underlying mechanism that C. dactylon can survive the nitrogen limitation has been under debate. In this study, we sampled the plant tissues of C. dactylon and the surrounding soils across different water levels and seasons in the riparian zone of TGR to explore the possible strategy for them to mining nitrogen. Our study found that the C. dactylon in the TGR riparian zone had endophytic nitrogen-fixing bacteria, particularly enriched in the plant foliage. The abundance of endophytic nitrogen-fixing bacteria was significantly negatively correlated with soil ammonia, nitrate, and organic matter, and significantly positively correlated with total phosphorous and moisture content. The endophytic nitrogen-fixing bacteria in C. dactylon were highly diverse, with Proteobacteria as the main dominant genera. The mutual cooperation mode among bacterial species made the endophytic nitrogen-fixing bacteria community of C. dactylon more resilient to environmental pressure, thus more readily adapting to conditions of repeated long-term flooding in the riparian zone of the TGR.

汇报人:灌排会秘书处 高黎辉

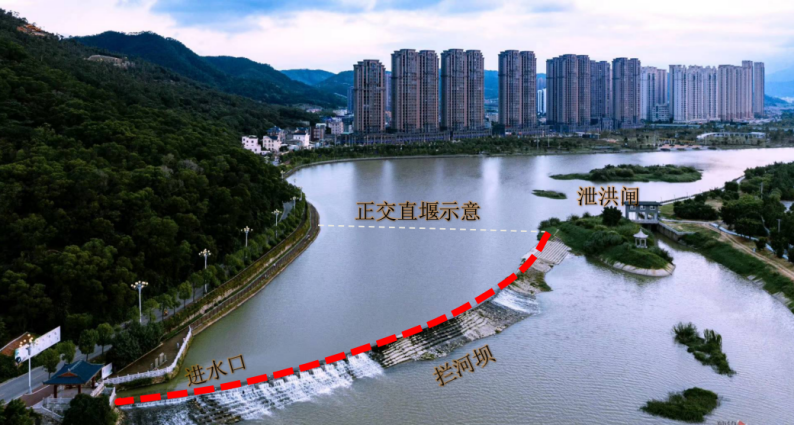

古代堰坝工程的特点及价值分析

论文作者:高黎辉,李若曦,刘静

中国的38项世界灌溉工程遗产中有15项是以堰坝工程为主体的。为了延长堰坝的生命周期,古人因地制宜、遵循自然规律修建了各具特色的堰坝工程引水灌溉。通过对这些工程特点的系统分析,发现其设计理念符合现代水利学理论,在斜交堰、阶梯深潭地貌利用等方面的实践应用甚至远在当代理论形成之前,印证了古代先贤对自然规律已有深入认识,而且符合当下河流伦理有关思想。提出需要跨学科专家从多角度系统研究挖掘世界灌溉工程遗产蕴含的价值和古人的智慧,不仅可以为当代水利工程建设提供借鉴,而且对提高国人民族自豪、文化自由具有重要意义。

汇报人:研究生院 刘文辉

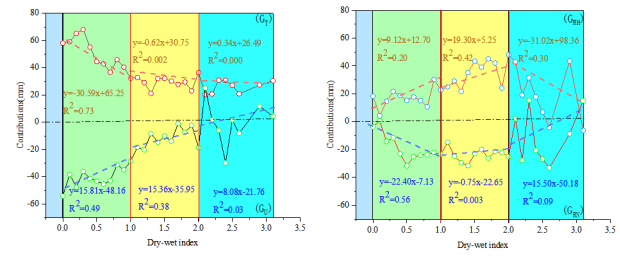

全国不同气候区潜在蒸散发主控因子时空异质性分析

论文作者:刘文辉,张宝忠*,魏征,王雅琦,佟玲,郭竞阳,韩信,韩聪颖

定量解析蒸散发动态变化机理对于深入理解区域水能循环、气候变化成因具有重要意义。研究选取全国710个气象站点,依据干湿指数(IDW)将其划分为不同气候分区。基于经典Penman-Monteith方程,结合全微分理论,提出了贡献归因表达式,量化了多时间尺度气象因子贡献量,阐明了潜在蒸散发(PET)主控因子时间-气候异质性特征及其归因。结果显示较大的温度和风速变率是主导极端干旱区、干旱区、半干旱区和半湿润区PET变化的主要原因,而在湿润区则是由于PET对相对湿度和净辐射的高敏感性引起。在此基础上进一步确定了主控因子变异的气候干湿阈值(IDW=2.0)。研究成果可为科学认识变化环境下蒸散发响应机制提供理论支撑。